I trulli del Salento: le pajare

Premessa

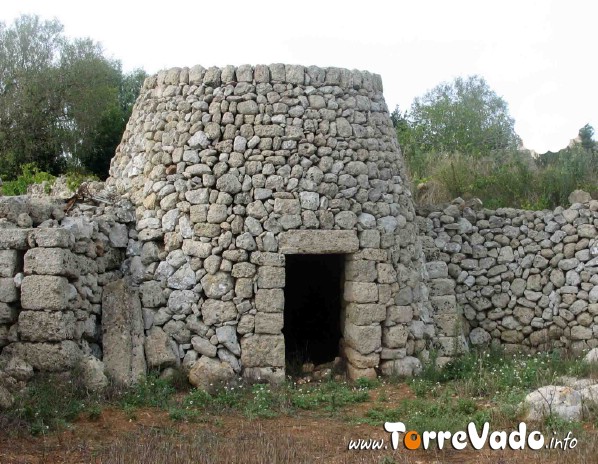

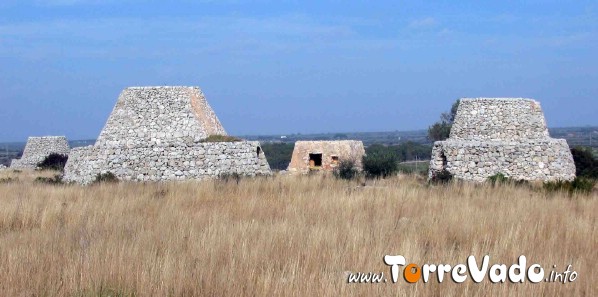

Le strutture in pietra a secco, fra le quali primeggiano le pajare (Trulli in Salento), caratterizzano il paesaggio rurale salentino ed esprimono l’azione di bonifica operata dai braccianti, a seguito del frazionamento di grandi proprietà terriere in piccoli fondi, avvenuto soprattutto a partire dalla fine del ‘700. I contadini operosi, che sino a pochi decenni fa ravvivavano la campagna salentina, ci hanno così lasciato un segno indelebile del loro passaggio: una miriade di muretti che si susseguono e si intersecano, forni, spase, littere, liame, e, soprattutto, le pajare.

Le strutture in pietra a secco, fra le quali primeggiano le pajare (Trulli in Salento), caratterizzano il paesaggio rurale salentino ed esprimono l’azione di bonifica operata dai braccianti, a seguito del frazionamento di grandi proprietà terriere in piccoli fondi, avvenuto soprattutto a partire dalla fine del ‘700. I contadini operosi, che sino a pochi decenni fa ravvivavano la campagna salentina, ci hanno così lasciato un segno indelebile del loro passaggio: una miriade di muretti che si susseguono e si intersecano, forni, spase, littere, liame, e, soprattutto, le pajare.

In questo ultimo caso si tratta di ripari temporanei e giornalieri usati dai contadini per trovare rifugio da un improvviso temporale o per godere di un fresco riposo pomeridiano, durante gli assolati pomeriggi primaverili ed estivi. Limitatamente al periodo estivo, o più precisamente a quello della raccolta dei fichi (agosto-settembre), le pajare erano abitate dai contadini e dalle loro famiglie in modo permanente.

La tecnica costruttiva delle pajare

La tecnica costruttiva delle pajare è tanto semplice quanto antica. Individuato il banco roccioso vi si tracciava la planimetria circolare esterna ed interna per mezzo di una corda e di un chiodo. La materia prima usata per erigere la costruzione era del pietrame calcare informe e, raramente, dei conci squadrati di tufo. Per i muri perimetrali, esterno ed interno, si usavano gli spezzoni più grandi, mentre per l’intercapedine quelli più piccoli frammisti a terra. Il muro esterno si ergeva leggermente aggettante verso l’interno, quello interno - invece - verticale per circa un metro e mezzo dopodichè si procedeva con la realizzazione della falsa cupola o sistema di copertura a tholos.

La tholos si realizzava per mezzo di lastre piatte di grandi dimensioni che, a partire dall’altezza prestabilita e sino al suo vertice, si facevano sporgere in falso di una decina di centimetri verso l’interno, dando origine ad anelli il cui diametro diveniva via via più piccolo. La falsa cupola, che si reggeva solo grazie ai contrasti laterali fra le pietre e per la gravità, era poi chiusa da una lastra di notevoli dimensioni: la cosiddetta chiave di volta.

La spinta verso l’esterno della tholos era contenuta dal notevole spessore dei muri, che oscillava dai due ai sei. Questa caratteristica tecnica delle pajare faceva sì - inoltre - che si formasse una camera d’aria che isolava termicamente l’ambiente interno, rendendolo fresco d’estate e relativamente caldo d’inverno.

Un altro elemento strutturale importante delle pajare sono le scale. Queste si sviluppano a spirale da un lato o da entrambi di ogni singolo gradone e sono ricavate dal notevole spessore del muro. La loro realizzazione era dovuta alla possibilità di effettuare eventuali opere di manutenzione alla pajara, di trasportare il materiale lapideo necessario alla sua erezione e di poter raggiungere le spianate che separano i vari gradoni dove poter essiccare i prodotti agricoli.

Il piccolo terrazzo della pajara era impermeabilizzato per mezzo di un impasto fatto di terra fine, piccoli cocci di terracotta e calce.

Grazie a questa semplice tecnica costruttiva, dunque, generazioni di contadini o maestranze specializzate hanno eretto una moltitudine di strutture a secco, talune di ragguardevoli proporzioni, che tuttora costellano, fortemente caratterizzandola, la campagna salentina.

A quando risalgono gli attuali esemplari?

Le pajare, attualmente visibili nella campagna salentina, risalgono ad epoche recenti e comunque non sono più antiche di qualche secolo. La tecnica costruttiva ed il materiale impiegato per la loro erezione - infatti - non sono tali da consentirne una sopravvivenza duratura nel tempo. La facilità del sistema costruttivo e del reperimento della materia prima, inoltre, hanno fatto sì che si preferisse ricostruire totalmente gli esemplari più antichi, piuttosto che restaurarli. In rari casi è possibile rinvenire la data di erezione di una pajara, incisa sull’architrave della porta di ingresso.

Simbolismo religioso all’interno delle pajare

Entrando in una qualsiasi delle numerose pajare che caratterizzano la campagna salentina e rivolgendo lo sguardo verso l’alto è possibile scorgere l’anzidetta chiave di volta che, spesso, reca incisa una croce. Il simbolo è impresso sulla faccia inferiore della chiave di volta in modo tale da indurre chi entrava nella struttura a rivolgere lo sguardo verso l’alto, in direzione del cielo, ossia verso l’universo spirituale al quale i contadini indirizzavano le loro richieste ed affidavano le loro speranze. La croce incisa, anche se meno spesso, la si può trovare anche sull’architrave dell’uscio d’ingresso, questa volta con probabile valore apotropaico.

I contadini, spesso, nel corso dell’erezione della pajara, inserivano nell’intercapedine del muro una figurina votiva, la cui funzione era quella di propiziare dei buoni raccolti e di garantire la protezione dalle malumbre ossia dagli spiriti malefici.

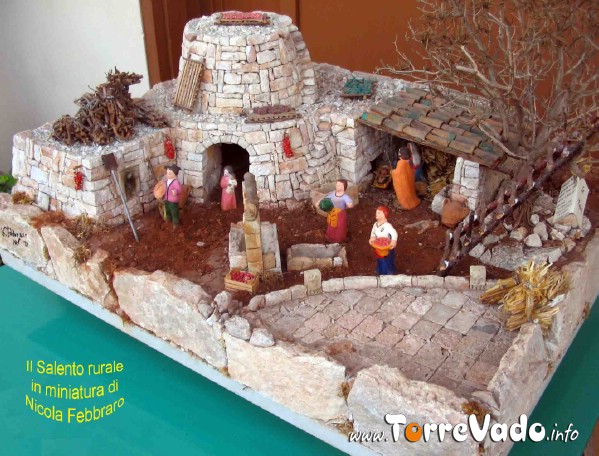

Costruzioni associate alle pajare

Numerose sono le costruzioni, anch’esse realizzate in pietre a secco, che si individuano nelle aree limitrofe o nelle immediate vicinanze delle pajare.

Fra esse vi sono i cosiddetti ncurtaturi ossia le stalle dove trovavano alloggio i pochi animali domestici di cui i contadini più fortunati disponevano: un asino, un maiale e in rari casi una mucca. Gli ncurtaturi erano completamente o parzialmente ricoperti con un tetto realizzato da una struttura in legno, che sorreggeva degli embrici. Molto raramente si rinvengono anche degli ovili, i cui muri perimetrali sono più bassi rispetto a quelli delle stalle.

Le spase e le littere sono delle strutture di modeste dimensioni che si ergono dal suolo di circa un metro. Le prime hanno forma conica, le seconde hanno planimetria rettangolare. Entrambe fungevano da base per essiccare: fichi, pomodori, peperoni, ecc. I primi, in particolare, erano di fondamentale importanza per l’economia dei contadini, con il loro frutto saporoso e fresco d’estate ed appositamente conservato nelle capase (recipienti in terracotta di grandi dimensioni) per i restanti mesi.

Le spase e le littere sono delle strutture di modeste dimensioni che si ergono dal suolo di circa un metro. Le prime hanno forma conica, le seconde hanno planimetria rettangolare. Entrambe fungevano da base per essiccare: fichi, pomodori, peperoni, ecc. I primi, in particolare, erano di fondamentale importanza per l’economia dei contadini, con il loro frutto saporoso e fresco d’estate ed appositamente conservato nelle capase (recipienti in terracotta di grandi dimensioni) per i restanti mesi.

La più importante tra le strutture associate alle pajare era certamente il forno. Al suo interno si coceva il pane, si biscottavano le frisedde (le friselle) e si torrefacevano i fichi. L’ambiente di cottura era coperto con una cupola, realizzata in mattoni refrattari in argilla, la base era pavimentata con chianche de liccisu (lastre in pietra leccese), mentre la superficie esterna era realizzata con pietre a secco.

Nei pressi di pajare realizzate in zone d’altura, particolarmente esposte ai venti, non è raro rinvenire delle aie e dei pollai. Riguardo alle prime si tratta di spazi circolari, delimitati da un circolo di conci squadrati di tufo posti orizzontalmente ed intervallati da altri collocati verticalmente, lastricati o realizzati sul banco roccioso. Al loro interno si procedeva con un’operazione ancestrale: la trebbiatura del grano. Questa avveniva per mezzo di bastoni e pertiche, con l’ausilio di un asinello, che con il suo moto pestava la messe, o sfruttando la forza di un bue che trainava la cosiddetta pisara (grosso monolite in tufo) dai margini taglienti, che spezzava e sminuzzava le spighe e sgusciava il frumento. Il tutto avveniva in un movimento rotatorio incessante, generalmente sotto un sole cocente. Al termine delle operazioni giornaliere poi, affinché non andasse disperso alcun chicco di grano, si liberavano le galline rinchiuse negli attigui pollai.

Nei pressi di pajare realizzate in zone d’altura, particolarmente esposte ai venti, non è raro rinvenire delle aie e dei pollai. Riguardo alle prime si tratta di spazi circolari, delimitati da un circolo di conci squadrati di tufo posti orizzontalmente ed intervallati da altri collocati verticalmente, lastricati o realizzati sul banco roccioso. Al loro interno si procedeva con un’operazione ancestrale: la trebbiatura del grano. Questa avveniva per mezzo di bastoni e pertiche, con l’ausilio di un asinello, che con il suo moto pestava la messe, o sfruttando la forza di un bue che trainava la cosiddetta pisara (grosso monolite in tufo) dai margini taglienti, che spezzava e sminuzzava le spighe e sgusciava il frumento. Il tutto avveniva in un movimento rotatorio incessante, generalmente sotto un sole cocente. Al termine delle operazioni giornaliere poi, affinché non andasse disperso alcun chicco di grano, si liberavano le galline rinchiuse negli attigui pollai.

Non potevano mancare nei pressi di una pajara, per concludere, una pila realizzata in pietra leccese, usata per abbeverare il bestiame e fare il bucato e degli ssettaturi (sedili) in pietra sui quali i contadini trascorrevano in compagnia i loro pochi momenti di svago.

---- Foto e testi concessi gentilmente da Nicola Febbraro

Di seguito alcuni lavori realizzati in maniera artigianale (Miniature di Pajare) "Il salento Rurale in Miniatura"Per informazioni scrivere a nicolafebbraro@virgilio.it oppure cercare il nome del Gruppo su Facebook " Il Salento rurale in miniatura."

Commento scritto da francisco fiore lanera - 06/04/2015

sono vere opere maestre, rispettando le scale, il materiale , la forma e anche portando a chi la vede un´immagine e idea del lavoro e ingenio dei nostri bravi pugliesi. veramente orgoglio di essere pugliese si sente al vedere queste belle strutture di pietra.

Commento scritto da enzo - 17/04/2014

bravissimo nicola, grande maestro.....

Commento scritto da Paolo - 11/09/2011

bravo .....ma sopratutto complimenti x la pazienza e la cura. visto che l edilizia selvaggia fà il suo corso ,resta a voi portare ai posteri il ricordo di civiltà quasi perduta.

Commento scritto da Nicola Simone. - 25/01/2011

Che dire sono bellissime un'Opera d'Arte senza alcun dubbio. i geni sono chi a ha avuto la bella idea di progettare e fare questi Monumenti grandiosi. e pure un bravo a chi fa queste Opere d'Arte in Miniatura fantastico lavoro.